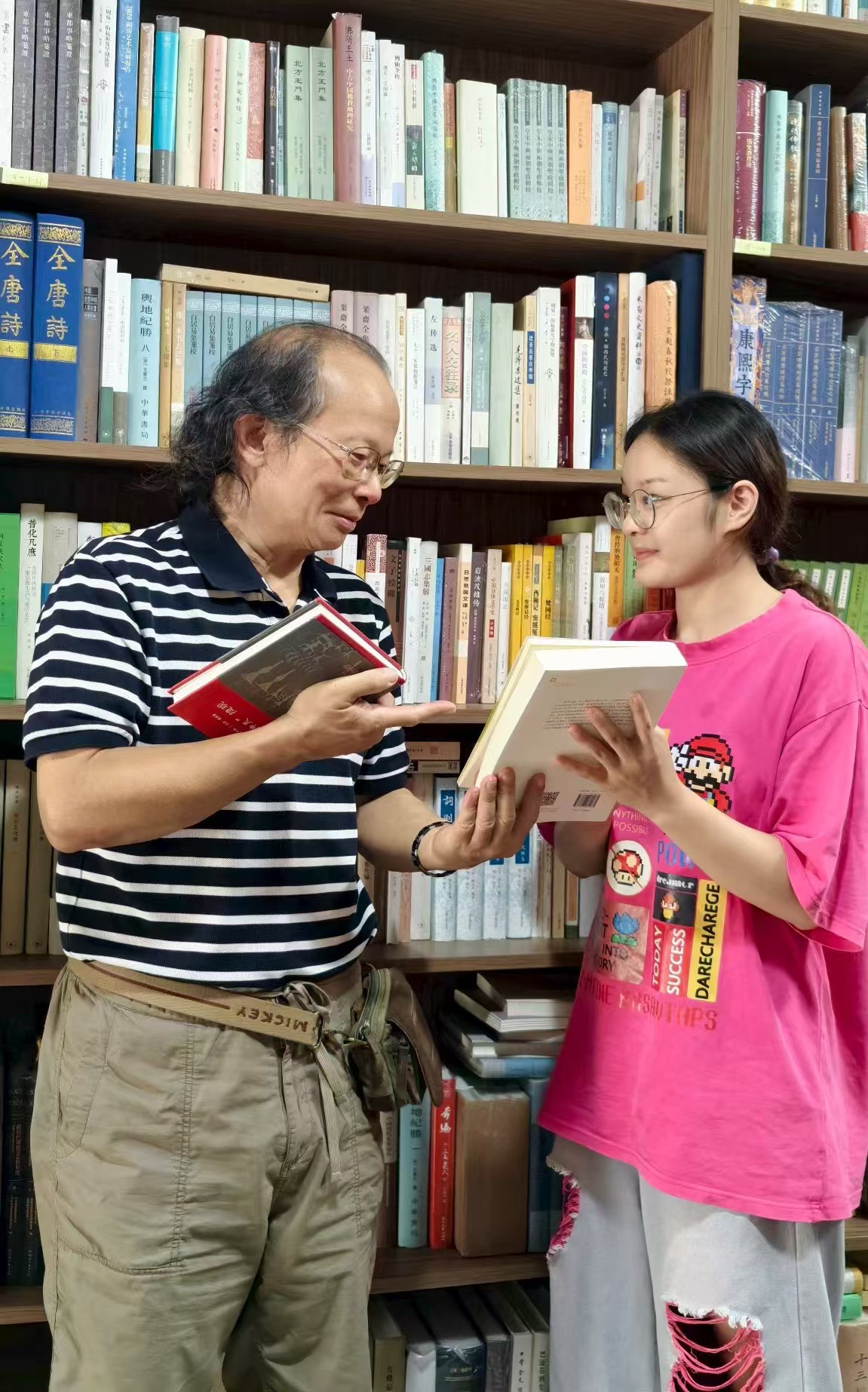

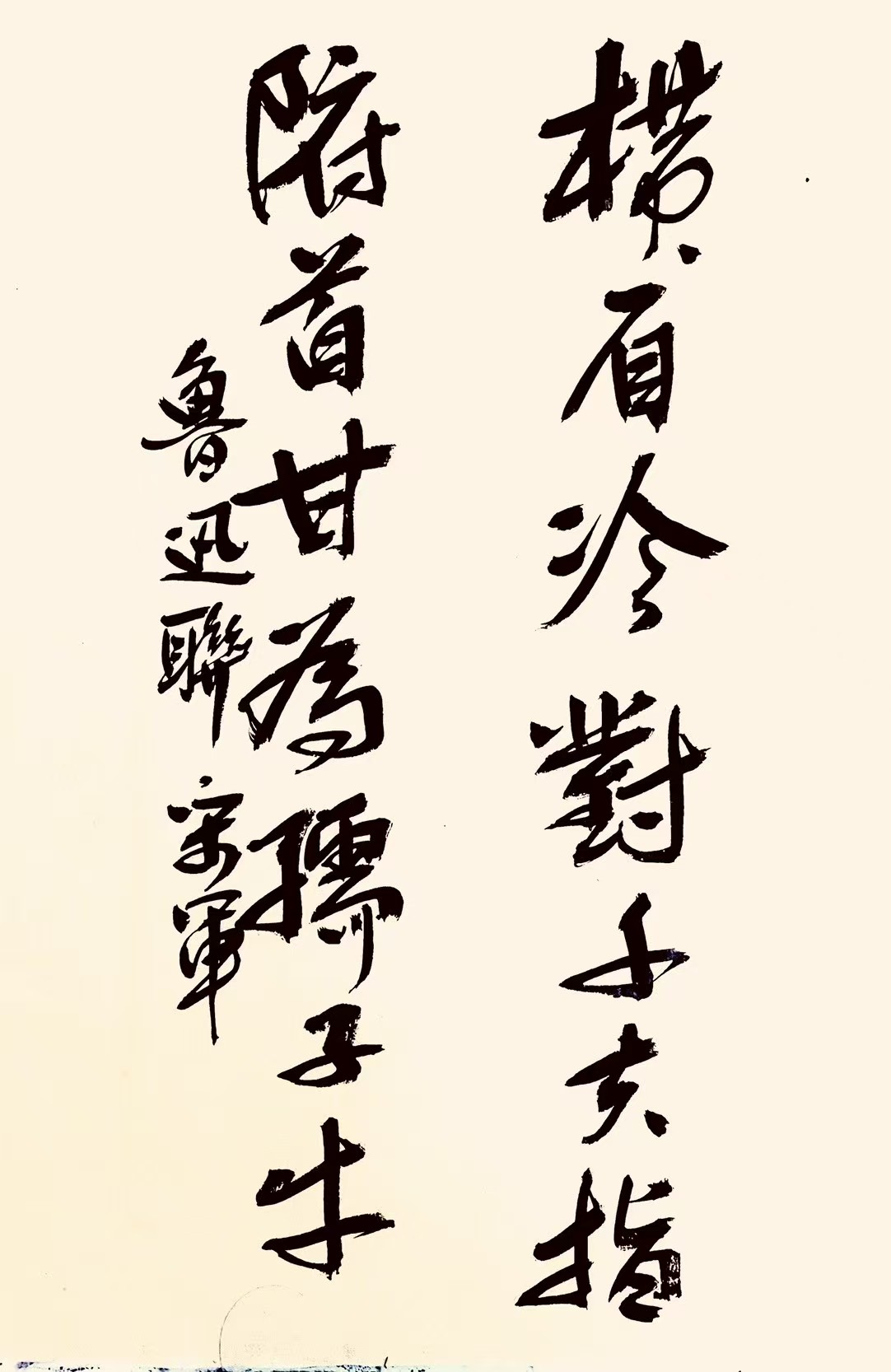

晨读好友宋军先生分享的苏轼《洗儿诗》,如饮陈酿,辛辣中透着回甘。“人皆养子望聪明,我被聪明误一生”的喟叹,像一记重锤敲碎世俗对聪慧的盲目崇拜;“惟愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿”的祈愿,又在历史长空中划出一道温暖的弧线——原来真正的智慧,恰藏在看似笨拙的生存哲学里。当千年后的我们仍在“学也难,不学更难”的困局中辗转,不妨从这首诗里打捞一把名为“知止”的船桨,划向更辽阔的人生江面。

世人总爱给“聪明”镀上金边,仿佛那是打开成功之门的唯一密钥。可苏轼的血泪之言却撕开了华丽的表象。他曾以惊世之才震动文坛,却在党争倾轧中几度贬谪,从汴京玉堂跌落至儋州荒岛。那些机锋太盛的奏疏、锋芒毕露的文章,最终都成了命运反噬的利刃。他不是否定智慧的价值,而是看透了未经沉淀的聪明,不过是悬顶之剑。就像春日里过早绽放的花苞,虽赚得满堂喝彩,却往往等不到秋实的季节。当我们追逐着“神童”“学霸”的标签奔跑时,可曾想过,被架在聚光灯下的幼苗,是否能承受住暴风骤雨的摧折?

但苏轼绝非鼓吹愚昧。他说“愚且鲁”,不是真的要孩子混沌度日,而是期待一种“外钝内明”的生命状态。这让人想起江南水乡的老船工,他们从不在急流处争胜,只是稳稳掌着木桨,该避漩涡时绕行,该蓄力时缓进。知识的积累若比作行囊,聪明人是不断往里面塞金银珠宝,直到压弯了脊梁;而有智慧的人懂得挑选必需的物品,更知道何时放下沉重的负担。就像敦煌莫高窟的壁画师,他们在幽暗洞窟里一笔一画磨上十年,看似迟缓的创作节奏,却让飞天的衣袂飘荡了千年。所谓“愚鲁”,不过是把急躁的心慢下来,把虚浮的气沉下去,把根基扎进生活的泥土里。

站在当代教育的十字路口,我们更能体会这种“知止”的智慧。家长们焦虑于起跑线的差距,孩子们疲惫于课外班的轮回,可越是急于求成的追赶,越容易陷入“内卷”的怪圈。就像登山者若只盯着山顶狂奔,既看不见山腰的云海翻涌,也注意不到脚下的奇花异草,更可能在陡峭处失足坠落。此时再读“无灾无难到公卿”,方知古人所说的“公卿”未必是高位显爵,而是能在纷繁世事中守住本心,在得失起伏间保持从容。这种从容不是躺平放弃,而是看清生活的真相后依然热爱生活的勇气,是明白“慢慢来,反而快”的人生顿悟。

人生似一场漫长的航行,有人挂满风帆拼命冲刺,却在暗礁前粉身碎骨;有人握着半卷旧书从容掌舵,倒能穿过迷雾见到灯塔。苏轼写下《洗儿诗》时,或许已放下了对功名利禄的执念,他真正渴望的,是孩子能在风雨中站成一棵根系发达的树——不必做最高的那株招风林木,只要根须深深扎进大地,任他东西南北风,自有蓬勃生长的力量。

如今我们重读此诗,读到的是穿越千年的人生箴言。它告诉我们:生命的质量从不取决于智商的高度,而在于心灵的弹性;成长的关键不在速度的快慢,而在脚步的坚实。当我们学会在“学”与“不学”之间找到平衡,在进取与退守之间把握分寸,就能懂得:所谓“愚鲁”,不过是给生命松绑的智慧;所谓“知止”,恰是为远方蓄力的从容。愿我们都能有这般底气,驾着“愚鲁”的小舟,渡过人生的江河湖海,最终抵达属于自己的星辰大海。

2025年8月13日清晨于长沙市岳麓山庄华裕阁名仕雅居

作者:陈永祥

编辑:何芳萍