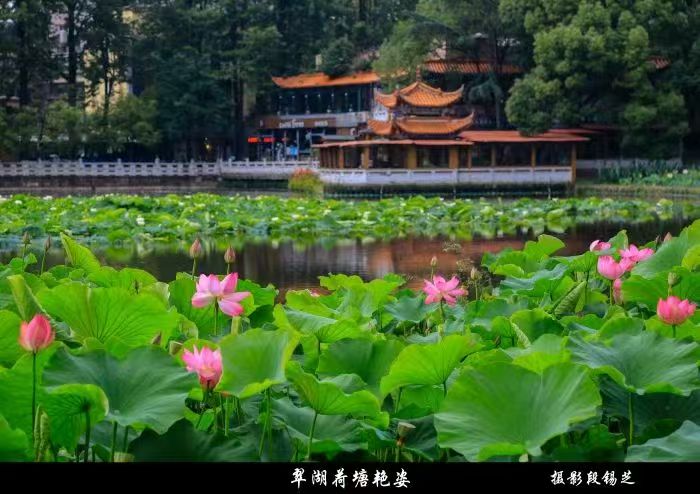

晨光里的翠湖像一块温润的翡翠,映日荷花别样红,垂丝海棠缀满蜿蜒的堤岸,沾着露珠的柳枝轻拂水面,漾起一圈圈金色涟漪。我和肖礼祥、王燕并肩走在青石板路上,春风裹挟着铜锅热气扑面而来,那是独属于云南清晨的烟火气息。四十五年前军装下挺拔的身影,此刻微微发福却依然笔挺,我们相视而笑时,眼角皱纹里都盛着同样的期待——去尝尝这口念叨了半辈子的过桥米线。

滚烫的石锅端上来时,蒸腾的雾气瞬间模糊了彼此的脸庞。乳白浓汤翻滚着金黄油花,薄如蝉翼的肉片、鲜嫩的草芽次第铺陈其上。王燕熟练地搅动汤汁,动作还带着当年野战炊事班练就的利落;肖礼祥把最美的虾的夹给给王燕,就像新兵连那个把自己津贴偷偷塞进我背包的愣头青。“快趁热吃!”异口同声的催促穿越时空,恍惚间又看见三个年轻士兵围坐在煤油灯下,就着咸菜疙瘩分食一碗冷硬的压缩饼干。那时谁能想到,当年在边境丛林里相互挡子弹的生死之交,会在四十五年后共捧这一碗人间至味。

筷子挑起的不是寻常米线,是浸透岁月的故事碎片。记得那次急行军突遇暴雨,我们的胶鞋陷在红泥地里拔不出来,是肖礼祥背着发烧的我蹚过整条溪流;难忘王燕把宝贵的探亲假让给家里出事的战友,自己在卫生队站了一夜岗。那些被汗水浸泡的青春、被星光点亮的长夜,此刻都化作汤碗里浮动的香菜末,清香悠远又真实可触。我们说起退伍时班长那句“好好活”,说起各自在军队岗位的努力奋斗的艰难时刻,说到动情处,滚烫的汤汁溅在手背上也不觉得疼。

邻桌孩童银铃般的笑声惊醒了我的思绪。抬眼望去,穿民族服饰的老奶奶正给孙辈添汤,檐角风铃叮咚作响,远处海鸥掠过波光粼粼的湖面。这寻常百姓家的天伦之乐,恰是我们用半生拼搏换来的最珍贵勋章。从边防哨所到城市街头,从迷彩服到便装西服,变的是鬓角霜华,不变的是骨子里那份军人特有的韧劲。正是这份永不褪色的信念,让我们在各自的岗位上守住底线,在人生岔路口选对方向。

感恩我们的贵人, “敬咱们的师长!”瓷碗相碰发出清脆声响。还记得离别那日,老首长把我们送出营门,晨曦把他的花白发染成金色。如今想来,他教会我们的不仅是整理内务的标准动作,更是做人做事的方正品格。那些严厉的目光、苛责的话语,此刻都化作舌尖上的温情,比鸡汤更浓郁,比米酒更醇厚。

暮色渐浓时,我们沿着湖岸慢慢踱步。晚霞把影子拉得很长很长,仿佛要把四十五年的光阴细细丈量。翠湖倒映着万家灯火,就像当年战壕里仰望的星空那般璀璨。肖礼祥忽然哼起《打靶归来》,跑调的声音惊飞一群白鹭;王燕掏出手机给我们拍照,镜头里的笑脸比夕阳还要明亮。我知道,这不是告别,而是新故事的开始——就像每年春天都会准时飞回翠湖的红嘴鸥,有些情谊注定要绵延一生。

2025年8月3日在昆明开往长沙的高铁上。

作者:陈永祥

编辑:何芳萍