窗外的梧桐叶沙沙作响,我捧着聂茂先生创作的长篇小说《王船山》,指尖触到书页间沉淀的时光温度,往事如春潮漫涌——三十多年前国防科大的营院里,年轻的我们尚带着青涩的书卷气;湖南日报的编辑部中,聂先生伏案疾书的背影被台灯拉得很长;而牵起这段缘分的刘起伦老师,总像一团温暖的火焰,把志趣相投的人拢在一起。如今重读这部凝结着先生心血的作品,方觉那些散落的记忆碎片,原是命运埋下的伏笔,让我更清晰地看见一个创作者炽热的灵魂如何在岁月里淬炼成钢。

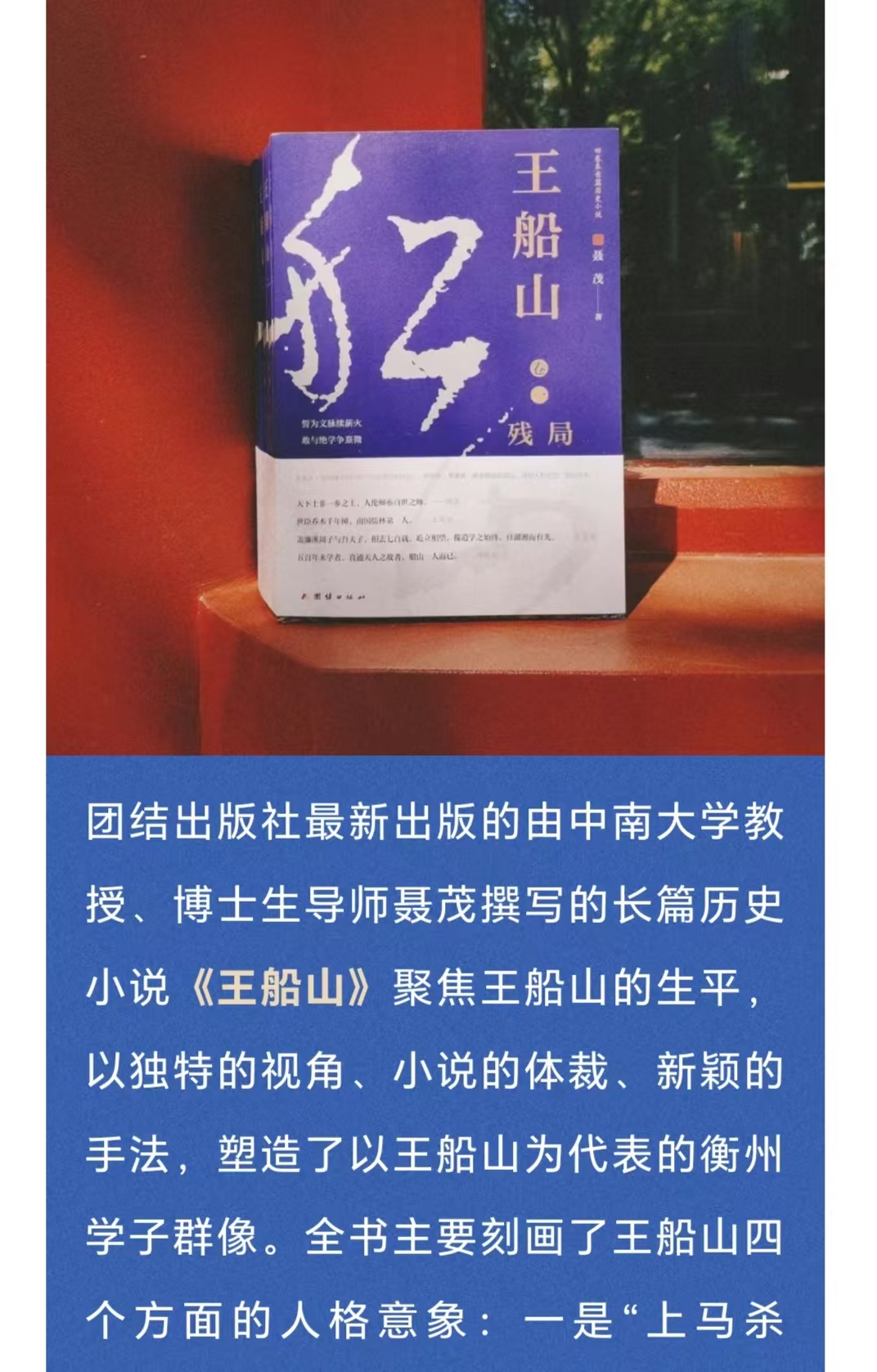

初读《王船山》,最震撼我的不是跌宕起伏的故事脉络,而是字里行间奔涌着的那股子“较真”劲儿。这恰似当年在报社见到的聂先生:衬衫袖口永远挽到手肘,稿纸上密密麻麻的批注比原文还多,为了一句史实的准确性能翻遍半屋子线装书。他不满足于复述历史皮毛,偏要去叩击时代的脉搏;不甘心做文化的传声筒,定要将思想的火种焐热当代人的胸膛。就像他在书中塑造的那些坚守理想的人物,现实中的聂先生何尝不是在自己选定的道路上永不停歇?从新闻战线到文学创作,从青丝渐白到著作等身,他的每一步都带着“虽千万人吾往矣”的决绝,把对卓越的追求刻进生命的年轮。

若说奋斗是聂先生的底色,那么对船山思想的深刻体悟与创造性转化,则是这幅长卷上最浓墨重彩的一笔。王夫之“经世致用”的思想精髓,在他的笔下不再是古籍里的冰冷文字,而是化作人物面对困境时的清醒抉择,变成理想主义者碰撞现实的智慧锋芒。记得书中有个细节令我拍案叫绝:主角在动荡年代仍坚持整理典籍,有人笑他迂腐,他却说出“文化是民族的根脉,守不住根脉,谈何未来”这样的话。这不正是聂先生自己的精神写照吗?他以作家的敏锐捕捉历史的回声,用文学的方式激活传统的生命力,让船山思想在新的时代语境下焕发出直抵人心的力量。

合上书卷,眼前浮现出三十年前那个夏夜的场景:刘起伦老师端着搪瓷缸子,把聂先生刚发表的文章递给我们看,月光透过窗棂洒在铅字印刷的文字上,每一个标点都闪着光。那时我们还不懂什么是“使命”,只知道文字能点燃热血;如今才真切明白,所谓“榜样”从来不是高高在上的标签,而是有人愿意用一生去践行理想,把热爱熬成信仰,将坚守写成传奇。聂先生就是这样的人——他用笔耕不辍的身影告诉我们,真正的文化传承者,既要接得住千年文脉,又要踩得准时代鼓点;真正的奋斗者,从不在困难前却步,只会把每一次挑战都当作打磨思想的砺石。

书架上的《王船山》微微发烫,我知道那是无数个深夜里流淌的心血余温。在这个信息碎片化的时代,这样一部沉甸甸的作品,本身就是对浮躁的最好回应。它不仅是一部关于历史的书,更是一曲献给所有追光者的赞歌——那些不甘平庸、勇于攀登的灵魂,那些把个人理想融入文化长河的身影,终将在时光的长河里激起永恒的浪花。而我何其有幸,曾在青春岁月里遇见这样的榜样,又在中年时光里读懂这份坚持的重量。愿我们都能成为传递火种的人,让思想的光辉照亮更多前行的路。

2025年8月13日上午于长沙市岳麓山庄华裕阁名仕雅居

作者:陈永祥

编辑:何芳萍