雪覆在记忆上,一如硝烟覆在少女的发梢。八一建军节那日,我踩着澄江抚仙湖的水声而来,湖面把天空举得老高,像要把整整九十八载的军魂一并托举到云端。风,从滇中高原的松针间穿过,带着松脂与火药混合的辛辣,一下一下,刮擦我的耳膜——那是四十年多前老山前线的回声,也是此刻老兵们胸腔里未熄的篝火。

太阳被湖波揉碎,金屑子般撒在我们这些白发苍苍的“老小孩”肩头。军歌一响,所有皱纹瞬间被拉平,仿佛有人用熨斗把岁月烫回了十八岁。我看见一排排勋章在胸口起伏,像被晚潮推上岸的贝壳,每一道纹路都刻着“活着”两个字。仪式结束时,礼炮把天空震出一圈又一圈透明的涟漪,我恍惚觉得,那是当年炮弹的轨迹,只是这一次,它们落进了和平的棉花里。

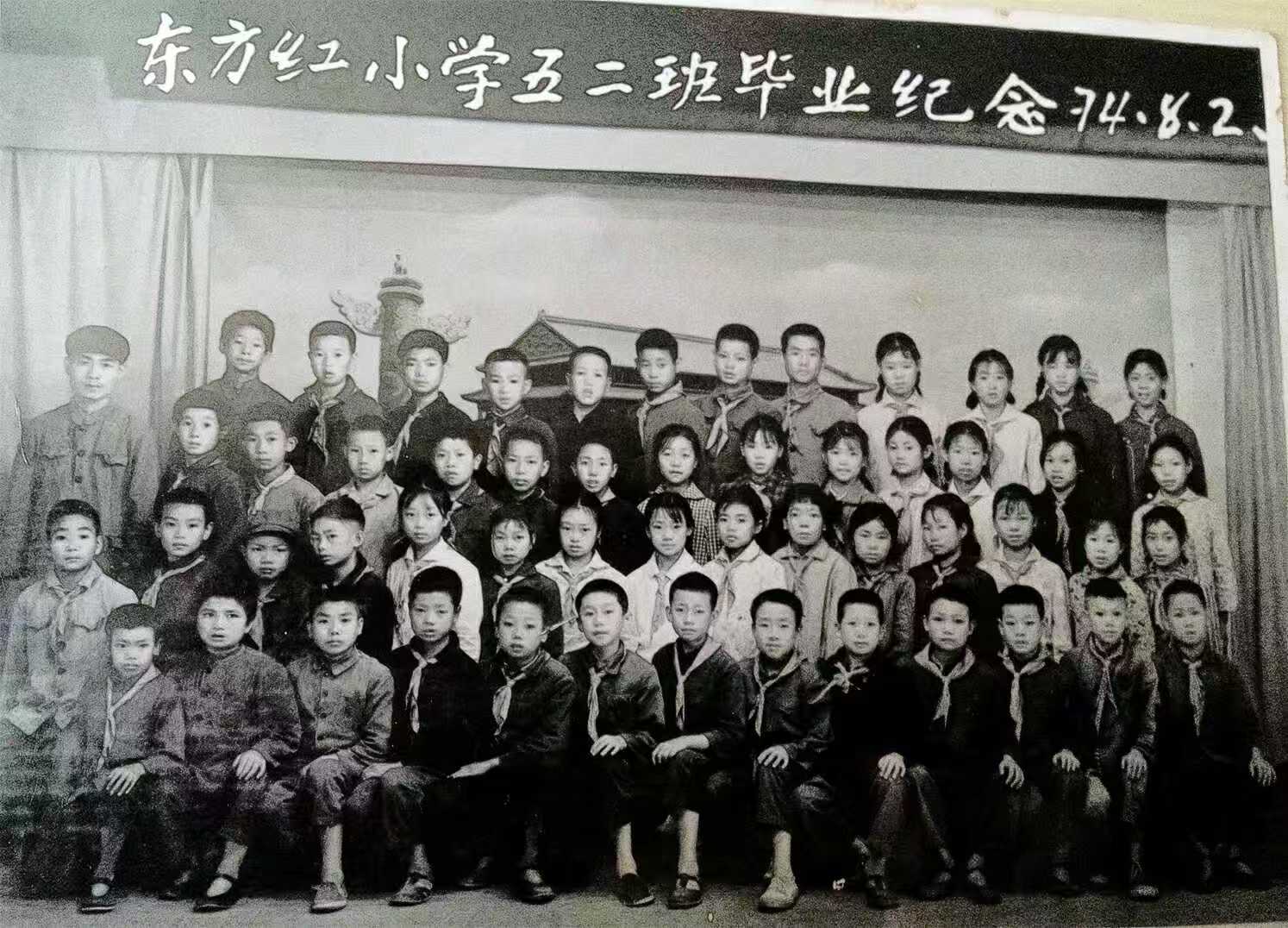

傍晚,我遁入昆明翠湖。荷叶把暮色撑成一把把绿伞,残阳从伞骨的缝隙间漏下,像一封被火漆重新封存的旧信。就在那棵歪脖子柳树下,我遇见了王燕——五十年零三个月十八天未见的小学同桌。她坐在石凳上,碎花衬衫被风掀起一角,露出锁骨处一道浅浅的月牙疤。那道疤,像一枚被岁月磨钝的勋章,却在瞬间割开了我所有矜持。

“礼祥,永祥,你们也老了。”她笑,眼角的纹路像滇池的浪,一层叠一层,却仍旧清澈。声音还是那样脆亮,仿佛只要她一开口,整个翠湖都会跟着回声。她说十六岁那年,书包里塞着毕业证,怀里揣着一张红得发烫的入伍通知书,跳上绿皮火车时,连回头都不敢。“我怕一回头,就看见我妈把眼泪吞进袖口。”

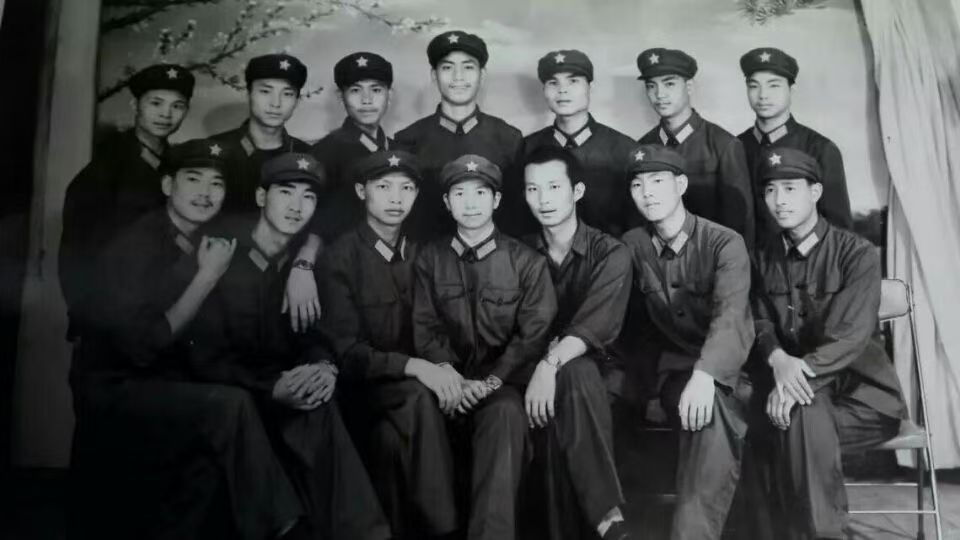

前线电台的坑道里,她把自己蜷成一只潮湿的蘑菇,耳机扣在脑袋上像两片巨大的贝壳。炮弹把黑夜撕成碎布,她却要在碎布里缝出一条声音的路。首长说:“小王,你是顺风耳,也是千里眼。”她就把这句话含在舌尖,像含一颗滚烫的糖,熬过了所有被雨水泡胀的黎明。有一次,线路被炸断,她爬出洞口,用牙咬住铜线两端,让电流穿过自己的身体——那一刻,她听见整个战场的呼吸,从她的齿缝间穿过,带着铁锈与硝烟的味道,却无比庄严。

“其实我也怕。”她低头,指尖摩挲着石桌上的一粒鸟粪,“怕得把指甲掐进掌心。可我更怕的是,万一我松手,战友就再也听不到‘后方有路’。”风把她的白发吹起来,像一簇不肯熄灭的火苗。我忽然明白,所谓英雄,不过是把恐惧嚼碎了,用血沫子糊住伤口,再笑着对明天说“我没事”。

我们沿着翠湖走,一圈又一圈,像要把五十年的空白都踩成脚印。柳枝垂下来,像无数只绿色的手,试图挽留最后一缕夕照。王燕说,她最想念的是当年猫耳洞里的一盏煤油灯,灯芯短得可怜,却能把二十个姑娘的脸照得通红。“我们轮流唱歌,唱《红梅赞》,唱《我的祖国》,唱到嗓子冒烟,就把歌词嚼碎了咽下去,像咽一口热雪。”

此刻,湖水把月光揉皱,铺成一条银色的栈道。我们三个老兵的影子叠在一起,像三块被岁月磨得发亮的勋章。王燕忽然立定,朝湖心敬了一个军礼——背还是直的,手还是稳的,只是袖口里露出的手腕,已瘦得像一截枯枝。我听见她轻声说:“报告祖国,王燕仍在。”声音轻得像一片落叶,却惊起了满湖的星光。

夜深了,我们坐在湖边长椅上,像三颗被风吹散的蒲公英终于落回同一片土壤。王燕从口袋里掏出半块压缩饼干,掰成三份,笑着说:“当年舍不得吃的,今天当月饼。”我们嚼着,嚼出了七十年代的高粱米味,嚼出了猫耳洞里的霉味,也嚼出了此刻桂花的甜味。远处,一颗流星划过,像一枚迟到的信号弹,把夜空烫出一个明亮的洞。

分别时,王燕拍拍我的肩:“永祥,下辈子咱们还做战友,还做同学,还做——不怕死的小孩。”我点头,喉咙里却像塞了一团浸了雨的棉花。她的背影被路灯拉得很长,像一条通往过去的隧道。风把她的白发吹散,像一面破碎的军旗,却依旧猎猎作响。

我站了很久,直到湖水把月亮重新拼好。那一刻,我忽然懂了:所谓致敬,不是把英雄供在高处,而是把他们的故事,像种子一样埋进自己的骨血,让它们在每一次心跳里发芽,在每一次呼吸里开花。五十年,不过是风把湖心吹皱,又把皱纹吹成一声敬礼。而我们这些老兵,终将在岁月深处,把自己站成一排永不褪色的界碑——上面写着:

“这里曾有少女,以耳为眼,以血为线,把和平缝进山河。”

2025年8月7日清晨于长沙市岳麓山庄华裕阁

作者:陈永祥

编辑:何芳萍